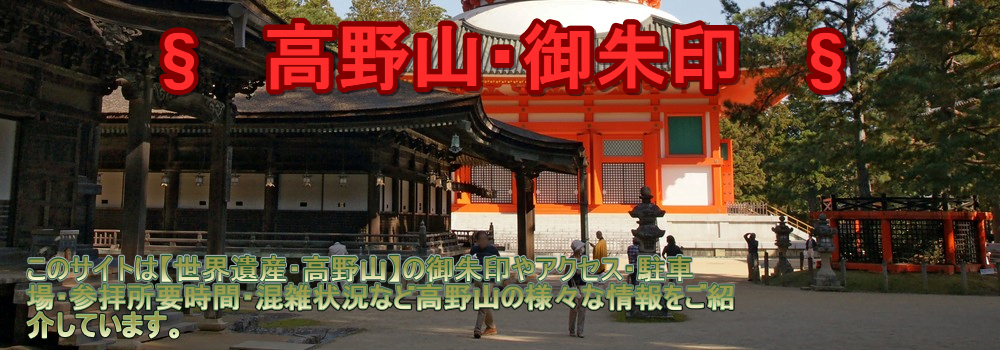

高野山・女人堂(にょにんどう)

創建年

不明

※推定:鎌倉時代後期以前

御本尊

大日如来

脇侍

神変大菩薩(大日如来像の左脇)

弁財天(大日如来像の右脇)

発願者

(伝)紀の伊国屋(越後国の宿屋)の小杉(女性)

女人堂とは何をするところ?

現在の女人堂の内部には仏様が祀られているので、普通に参拝してお守りや御朱印もいただくことができる場所です。

しかし、かつては女人(女性)が、内部に籠って(こもって)読経や念仏をするためのお堂でした。

これは高野山がかつて女人禁制であったことにちなむものです。

高野山・女人堂の歴史

すでにあなたもご存知のとおり、高野山はその昔、「女人禁制の場所」として知られていました。

高野山の女人禁制は1872年(明治5年)まで続き、女性は一歩たりとも入山を許されませんでした。

そのため、高野山に通じる主要な道には「女人堂」というお堂が建てられ、女性はそのお堂までしか立ち入ることができなかったのです。

また、高野真言宗の信徒にも女性の信徒がいましたが、女性の信徒でさえも大師のお側近くへ近寄ることすら叶わなかったと云われます。

したがって、この女人堂へ籠り、現在の「弘法大師御廟」へ向かって祈りを捧げることが、唯一できた最大限のことだったようです。

女人禁制は1905年(明治38年)に解かれた!

高野山の女人禁制はあることがキッカケで解除されています。そのあるキッカケというのが1872年(明治5年)に京都で開催された京都博覧会でした。

京都博覧会では外国から数人のゲストを招聘しており、このとき、外国の女性でも高野山に立ち入ることができるように政府より高野山に対して女人禁制を廃止するように命令が下ります。

しかし高野山は開創以来、踏襲されている掟を破ることは不可との回答を示し、この要求を突っぱねます。

これに異を唱え、態度で女人禁制を破ったのが高野山内に在住する旦那と離れて暮らしていた「菅野イチノ」という女性です。

1879年(明治12年)、菅野氏は高野山が女人禁制であることを知りながら、強引に高野山内で旦那と暮らしはじめ、つまりは開創以来、初めて高野山に居処した女性ということになります。

次いで1894年(明治27年)にも造林局から高野山へ派遣されていた局員カップルの間に子供が誕生し、ついに1905年(明治38年)に女性の居住が公式的に認可されることになります。

女人堂の柱が物語る女人堂の創建年と歴史

実はこの女人堂を支える柱には、国宝に指定されている「古い柱」がありますが、この古い柱、なんと!!鎌倉時代後期の物だということが判明したのです。

つまり、この女人堂は金剛峯寺(壇上伽藍)の不動堂と同様、もしくは不動堂よりも古い歴史を有する堂舎ということになります。

この事実からこの女人堂は、少なくとも鎌倉時代後期以前に存在していたと言う証拠の1つになっています。

えっ?!女人堂はかつて7つもあった?!

高野山の「七口(ななくち)」とは、高野山に通じる代表的な7つ入口のことを「七口」と呼び、遠い昔は7ヶ所あったと云われております。

高野山・七口

大門口、黒河口、不動坂口、龍神口、相ノ浦口、大滝口、大峰口

これらの入口には各々、女人道(にょにんみち)という険しい山道が設けられていました。

女人道とは?

往時の高野山内は大師によって結界が張りめぐらされ、女人禁制の聖地とされていました。

実は高野山には、周囲の八葉の蓮華の峰々をつなぐようにして延びる「女人道」というものがあり、女人たちは念仏を唱えながらその女人道を練り歩き、女人堂から女人堂へと移動したのです。

そして、いずれかの女人堂に参籠し、真言を唱えて祈り続けたそうです。

このように参籠して祈り続けることで大師の加護が得られると信仰されていたからです。

画像引用先:和歌山県

画像引用先:和歌山県

中でも、不動坂口(不動口)の女人堂は最大級の大きさを誇り、見栄えも大きく立派なものだったとのこと。

しかし残念なことに、現在みることのできる女人堂は、この不動口に建てられた女人堂のみです。

つまり、残りの6つは今はもう存在しません。(史跡「女人堂跡」としては現存している。)

この女人堂は1646年(正保3年/江戸時代)の古絵図にも、高野山で唯一の女人堂として掲載されています。

また、「紀伊国名所図会」には『七口各堂ありといえども、この堂最大なり』とも記されています。

高野山「不動口」の名前の由来

高野山「不動口(ふどうぐち)」は「東高野街道」または「京大坂道(きょうおおさかみち)」とも呼ばれ、江戸時代から近世にかけて、京の都(京都)や大江戸(東京)と、この高野山を結ぶ、最も栄えた街道です。

故に「高野山の入口」とまで云われ賑わってきました。

「京大坂道不動坂」は「高野参詣道」として世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録を受けています。

「不動口」の名称は、高野線のケーブルカー駅(極楽橋)付近から、女人堂に至る坂道の途中に「清不動(きよめのふどう)」と言う堂舎があるため、「不動坂(ふどうざか)」の名が生まれ、高野山の入口として「不動口」と呼ばれるようになったとのことです。

高野山・女人堂の由来と造られた本当の理由

1264年〜1274年(文永年間)、越後国に本陣宿「紀の伊国屋」という宿屋があり、「小杉」と言う娘が勤務していました。

この娘さん、宿屋の娘さんでありながら相当苦労の多い、ゆるりと休まる暇さえない人生を送っていました。

そんな激動の人生も半生を過ぎた頃、やがて「人生のやすらぎ」を得られるように祈願するため、高野山へ参拝します。

しかし高野山に辿り着いた小杉は驚きます。

それは自分以外にも、祈りを捧げる女性がたくさんいることを知り、また、自分だけが不幸ではなかったことを知ったからです。

そこで小杉は女人禁制の高野山に登ってくる他の女性たちのために、不動坂口に「籠もり堂」なるお堂を建てて、自らもこのお堂でお祈りを捧げ続けました。

このお堂が後に「女人堂」と呼ばれることになります。

この小杉が行なったことが発端となり、以後、次々と小杉と似たような女性が現れるようになり、高野山への入口に女人堂が次々に建てられるようになります。

その小杉と似たような境遇の女性たちも、小杉と同じように働いてお金を貯めた女性たちであり、なけなしの全財産をはたいて建てたとのことです。

小杉についての詳しい話は下記ページにて詳しく述べていまする。

関連記事:![]() 高野山(女人堂)「小杉明神社」

高野山(女人堂)「小杉明神社」

高野山で唯一現存しているのはこの不動坂口の女人堂のみ

このようにして次々と建てられた女人堂ですが、現存している女人堂はこの不動坂口の女人堂だけであり、現在に至っても創建時期は不明とされています。

創建以来、営繕(えいぜん/=修理)が、幾度も幾度も繰り返されてきた歴史がありますが、もっと女人堂の歴史を知りたい方のために女人堂の歴史をまとめた内容の本が女人堂で販売されています。

かなり泣ける内容の節もありますので、是非!女人堂へ参拝された際は買い求めて、「うぇ~ン、うぇ~ン」と声を出して視線を浴びながら、子供のように泣きじゃくってください。うぇ~ン♪うぇ~ン♪

女人禁制によって不幸な人生を歩むことになった刈萱と石童丸の話

女人禁制が生んだ哀話に「刈萱道心と石童丸」の話がありまする。

詳細は下記ページをご覧ください。

関連記事:![]() 高野山・苅萱堂(密厳院)

高野山・苅萱堂(密厳院)

高野山・女人堂の内部の様子

現在、内部の写真は原則禁止(写真はお借りしたものです)

納経所(授与所)

女人堂の御本尊は「大日如来」!脇侍は「神変大菩薩(役行者)」と「弁財天」

女人堂の堂内では大日如来が中座に奉安され、その左脇侍として「神変大菩薩(しんぺんだいぼさつ/役行者=えんのぎょうじゃ)のこと」左脇侍として「弁財天」が奉安されてい‥‥‥申す。グハっ

大日如来

高野山のみならず真言宗の御本尊として祭祀する仏様。密教の御本尊でもある。

大師は大日如来を中心に据えた両界曼荼羅を完成させ、これを教理の1つとしている。

神変大菩薩

「じんべんだいぼさつ」と読む。役行者の諡号(しごう・死後に与えられた諡)

山の開拓の神。奈良県南部の吉野に多く奉斎されている神様で全般的に奈良県に多い。

奈良県の吉野山は役行者神変大菩薩が修行を重ね、修験道を開くキッカケとなった場所。以来、吉野は修験道の聖地と目される。

中でも吉野・大峯の霊場は、高野山と熊野三山、もしくは双方の霊場を結ぶ巡礼路でありながら、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成要素でもある。

このような役行者が開いた修験道は主に室町時代に勃興する。

1799年(寛政11)になると、朝廷にもその影響力がおよび、役行者に対して「神変大菩薩」という諡号(しごう)が贈られた。

役行者神変大菩薩は、荒行の末に「蔵王権現(ざおうごんげん)」の姿を感得。

その後、桜の木に蔵王権現の御姿を手彫りし、金峯山寺の本尊として奉安する。

以来、吉野山では桜が霊木として手厚く保護されるようになっている。

別名を「役小角(えんのおづぬ)」ともいう。

役小角が女人堂に祀られている理由

神変大菩薩は山の神に等しく、今日に至っても山を巡る修験者、特に女人の巡礼の道中の守り本尊として現在もこうして女人堂に祀られている。

また、神変大菩薩は山岳信仰の第一人者であり、修験道の開祖でもあるお方。山野を駆け巡って厳しい修行をされたことに由来し、今日では特に足腰の弱い方に対しての、あらたかな霊験ありと言われる。

弁財天

女人堂に弁財天が祀られている由緒はどうやら謎らしい。

女人堂の堂守の方曰く、山頂にある上記、嶽弁財天社が関与しているとのこと。

大師が高野山の守護神として奉斎した丹生明神(丹生都比売神)というのは水の神(龍神)として捉えられ、インド仏教の教理の1つである阿耨達池(あのくだっち)に代表されるように龍神といえば山頂に住んでいるものと考えられた思想に基づいたものとされる。

つまり、山頂に池が無いにも関わらず水の神とされる弁財天が祀られているのもこのため。

その山頂からこの場所に水が流れて落ちてきてそれを守護しているからと言うことらしい。

これにちなんで女人堂のすぐ横に「立江地蔵尊」なるお地蔵さんが祀られているが、このお地蔵さんもやはり、水に関与する地蔵尊であることからその様を如実に物語っている。

高野山・女人堂の見どころ

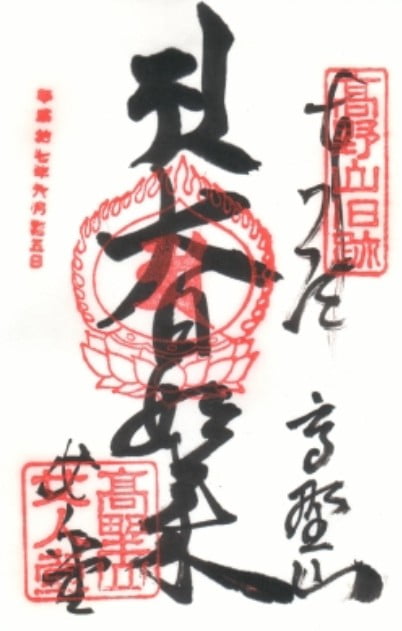

御朱印

この高野山・女人堂では御朱印をいただくことができ、中央に「大日如来」と墨書きされた御朱印になります。

- 御朱印の初穂料(料金):300円

- 授与場所:女人堂内部の授与所

女人堂の効果てきめんのお守り

この女人堂は古来、変わらずに女性の参拝者が日本全国から詰めかけています。

この理由は現在の女人堂では「安産・子宝わんさか」のご利益があると信仰されているためです。

その御利益を証明するかのように女人堂では名物とも言える「安産・子宝わんさか」が祈願されたお守りを授与しています。

これから結婚を控えている女性の方、出産予定の方はぜひ!人堂へ参拝された際は霊験あらたかなお守りを授与してみてください。

高野七口女人道「不動坂口」と「弁天岳」

上述したように女人堂を出て向かい側に女人道の高野七口の1つ「不動坂口」がありまする。

約30分ほどで弁天岳まで行くことができまする。

なお、弁天岳までの道は舗装されておらず、本格的な登山装備が必要になりまする。不動坂口を少し上がれば分かりますが、途中、道という道がなく、獣道のような道もあり、はたまた崖ずたいの道もありますので注意が必要です。

なお、弁天岳まで至る道中は険しいものがありますが、和歌山県「朝日・夕陽百選」に選ばれているほどの眺望が拝めまする。

また弁天岳には嶽弁財天社という神社もありまする。

高野山・女人堂「立江地蔵尊」

この地蔵の由緒は不明。四国八十八ヶ所霊場の四国第19番札所という石碑が立つことから「立江寺」に由来した地蔵尊か。

女人堂の堂守の方曰く、山頂にある上記、嶽弁財天社が関与しているとのこと。

詳細は下記ページにて。オホ

関連記事:![]() 高野山(女人堂)「立江地蔵尊」

高野山(女人堂)「立江地蔵尊」

高野山・女人堂「お竹地蔵尊」

この女人堂の前にある地蔵尊。数奇な運命を歩むことになった「竹」という女人が奉納した高野山最大の大きさを誇る地蔵尊です。

関連記事:![]() 高野山(女人堂)「お竹地蔵尊」

高野山(女人堂)「お竹地蔵尊」

高野山・女人堂への交通アクセス

最寄りバス停:女人堂バス停(南海りんかんバス)

以下のページにて詳しくご案内してい‥‥‥申す。

関連記事:![]() 高野山・女人堂までのアクセス(行き方)

高野山・女人堂までのアクセス(行き方)

高野山・女人堂の営業時間(開門・閉門時間)・拝観料・駐車場

- 拝観料:無料

- 開門・閉門時間:8時30分から17時まで

- 駐車収容台数:10台

高野山・女人堂のお問い合わせ先(電話番号・住所)

- 電話番号:0736-56-3508

- 住所:和歌山県高野町高野山709

終わりに・・

高野山内へは女人の立ち入りを完全にシャットアウトできたワケではない

高野山は女人が絶対に入ってはいけない不可侵入エリアだという先入観がありますが、実はそうではなく、夜になると高野山へ忍び込んで壇上伽藍の鐘楼(鐘)や、奥の院の経蔵に隠れ潜んでいた女人が相当数いたようです。

つまり、完全に女人の侵入がシャットアウトされていたかというと、そうではないことが分かります。実際に大師の母ジャでさえ、結界を破って高野山内へ入ろうとしたことがあったようですが、このとき、突如、火の雨が天から降りそそぎ、大師が近くにあった「大石」を押し上げて火の雨から母ジャを守ったそうです。

この大石は五十町石の手前にあって「押上石」という名前が付され、現在に至っては登山者たちが遭難しないように見守っているとのことです。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。