高野山 壇上伽藍「根本大塔」

創建年

不明

推定:816年(弘仁7年)から887年(仁和3年)

再建年

1934年(昭和9年)※他、過去に5回ほどあり。

建築様式(造り)

二重多宝塔

鉄筋コンクリート造

大きさ

高さ:48.5m(※弘法大師空海が創建した当初と高さはほぼ同じ)

長さ:四辺:約30m

御本尊

大日如来

脇侍

金剛界四仏

発願者

弘法大師・空海

法要

2月3日(節分会)

令和6年12月9日(月)、根本大塔は正式に国の重要文化財に指定された。

高野山・根本大塔の読み方

根本大塔は「こんぽんだいとう」と読みます。

「根本大塔」の名前の由来

大師・空海が描いた真言密教の世界こそが、この壇上伽藍そのものであり、その根本的理念を表した建造物という意味合いで「根本大塔」と呼ばれます。

もしくは、この大塔こそが「真言密教の根本となる修行場」となることからも「根本大塔」と呼称されます。

なお、この多宝塔は別名で「毘盧遮那法界体性塔(びるしゃなほっかいたいしょうとう)」とも呼ばれるようです。これはこの多宝塔を創建したとされる弘法大師・空海その人がそう呼んでいたとされています。

余談ですが「体性」とは、「本性」「そのもの」という意味合いがあります。すなわち、この多宝塔をもって自らが思い描いた「大日如来=毘盧遮那仏の世界」を表現したという思いが込められているものだと考えられます。

高野山・根本大塔の歴史・由来

この大塔(根本大塔)は、高野山・壇上伽藍の中心であり、はたまた高野山全体の修行の場としての中心でもあり、そのまたさらに中心となる場所と位置付けられています。まさに真言密教における根本となる場所です。

大師・空海が遣唐使として唐へ渡り、阿闍梨の僧位を持つ「恵果(けいか)」に弟子入りし、彼の元で修行に入ります。恵果も空海がはるばる日本から来るのを悟っていたと言い、ついに自らが持つ真言密教の奥義を受け継ぐべき相手に出会えたことになります。

そして出会いからわずか1ヶ月で阿闍梨の僧位を授かり、さらに1ヶ月経て密教の奥義と密教法具を授けられ、そして空海は晴れて真言密教の正統後継者となり、真言密教の奥義を伝承したのです。

その大師・空海が思い描いた真言密教の世界こそが、この壇上伽藍そのものであり、その中心となる建造物という意味合いで大塔に”根本”が付され、「根本大塔」とされています。

この根本大塔は金堂が造営されてから後の816年から894年(平安時代)の間に建立されたと云われておりますが、詳しい創建年は不明とされています。

創建後は、幾度か悲運に見舞われ、記録に残っているだけで5回も焼失し、焼失の度に時の権力者たちの助力によって再建が繰り返されてきた歴史を持ちます。

しかし1843年(天保14年)以降、再建計画がなくなり、約100年間、更地状態になっていました。

そして弘法大師御入定1100年御遠忌(ごおんき)の年となる1934年(昭和9年)に晴れて再建計画が成り、残念ながら創建当初のような木造ではなく鉄筋コンクリート造としてですが、1937年(昭和12年)に完成を迎えています。

現在見ることのできる根本大塔は、この1937年(昭和12年)に再建された時の姿です。

この高野山は2004年(平成16年)7月7日に世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されており、この中にこの大塔は含まれている建造物です。

えぇっ?!創建当初は東塔として建立される予定だった?!

この根本大塔は今では、高野山の中心であり真言密教の中心ともなる場所だち云われますが、なんとぉぉぅ!本来、「東塔」として建立される予定だったとすれば驚かれますでしょうか?

実はこの大塔は大師・空海が発願して造営されたものですが、工事期間中に大師が入定され、その後、工事が遅れたために後述するような両界曼荼羅の思想が取り入れて建てられたとも云われます。

高野山・根本大塔の建築様式(造り)

根本大塔は高野山はもとより、真言密教における修行の中心の場であり、真言密教を象徴する存在でもあり、極めて重要な意味合いを持つ建造物になります。

高さは約49m、四辺の長さが約30mもありますが、一説にはこの外観すらも大日如来をイメージして造られたと云われまする。

初重は、四辺方形造り、上層部が円形に方形屋根が乗るという2層構造の多宝塔です。

なお、この根本大塔は日本で初めて建造された多宝塔になりまする。つまり、この大塔が全国各地で見られる多宝塔の建築様式の原型ということになりまする。

耐火性の頑強さを兼ね添えた鉄筋コンクリード造り!

現在の大塔は、1937年(昭和12年)に耐火性を兼ね添えた鉄筋コンクリートで建設されています。

根本大塔を支える16本の支柱

そして、大塔を支える16本の柱には、昭和を代表する日本画家「堂本印象(どうもといんしょう)」が描いた「十六大菩薩」が1本1本の柱に描かれています。

ちなみに堂本印象は、他に高野山内の波切り不動尊(宿坊南院)・本堂の天井画「鳴き龍」を描いた絵師として有名です。

「十六菩薩」とは?

「十六菩薩」とは、上記、金剛界四仏の1尊に対して4菩薩を配すことで16の菩薩としたものです。

阿弥陀如来

金剛薩埵菩薩(こんごうさったぼさつ)、金剛愛菩薩、金剛王菩薩、金剛喜菩薩

宝生如来

金剛宝菩薩、金剛光菩薩、金剛幢菩薩(こんごうとう)、金剛笑菩薩

不空成就

金剛業菩薩、金剛護菩薩、金剛牙菩薩、金剛拳菩薩

阿閦如来

金剛法菩薩、金剛利菩薩、金剛因菩薩、金剛語菩薩

高野山・根本大塔の御本尊

根本大塔のご本尊は「胎蔵界大日如来像」です。

高野山・根本大塔の内部に安置される仏一覧

金剛界四仏

大塔内部の四方に「金剛界四仏」が祀られています。

金剛界四仏とは?

金剛界には、それぞれ以下のような仏います。すなわち「金剛界四仏」です。

- 東方を司る仏「阿閦如来(あしゅく)」

- 南方を司る仏「宝生如来(ほうしょう)」

- 西方を司る仏「阿弥陀如来(あみだ)」

- 北方を司る仏「不空成就如来(ふくうじょうじゅ)」

※曼荼羅は時計回りに東→南→西→北となっている

「四仏」とは?

密教世界(大日如来の創造世界)を現すのに2つの世界があります。

- 1つは「理」の世界を現す「胎蔵界(たいぞうかい)」

- 2つめは「智の世界を現した世界を「金剛界(こんごうかい)」

これらそれぞれの世界を守護する4人(尊)の仏様のことです。

胎蔵界四仏

他にも、この根本大塔の中の中央部分には「胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)」が描かれています。

胎蔵界にもそれぞれ以下のような四仏がいます。

- 東方を司る仏「宝幢(ほうどう)」

- 南方を司る仏「開敷華王(かいふけおう)」

- 西方を司る仏「無量寿(むりょうじゅ)」

- 北方を司る仏「天鼓雷音(てんくらいおん)」

※曼荼羅は時計回りに東→南→西→北となっている

真言八祖像

また大師を含めた「真言八祖像」も大塔の四隅の壁に奉安されています。

「真言八祖」とは?

真言八祖とは大師・空海を含めた真言密教において特に際立った功績を残したとされる歴代の継承者のことを指します。

- 龍猛菩薩(りゅうみょうぼさつ)

- 龍智菩薩(りゅうちぼさつ)

- 金剛智三蔵(こんごうちさんぞう)

- 不空三蔵 (ふくうさんぞう)

- 善無畏三蔵(ぜんむいさんぞう)

- 一行禅師(いちぎょうぜんじ)

- 恵果・阿闍梨(けいか)

- 弘法大師・空海

一説では、善無畏三蔵、一行禅師の代わりに大日如来と金剛薩埵(こんごうさった)を加えた「付法の八祖(ふほうのはっそ)」というものも伝わっています。

【補足】付法の八祖

- 大日如来

- 金剛薩埵

- 龍猛菩薩(りゅうみょうぼさつ)

- 龍智菩薩(りゅうちぼさつ)

- 金剛智三蔵(こんごうちさんぞう)

- 不空三蔵 (ふくうさんぞう)

- 恵果・阿闍梨(えか)

- 弘法大師・空海

根本大塔は大師・空海が創造した曼荼羅の世界

上述したように、真言密教には金剛界と胎蔵界とに分かれいますが、この根本大塔ではこれらの世界がなんと!1つになって表現されています。

しかし、根本大塔は1つしかありませんので、仏塔1つで金剛界と胎蔵界を表現しなければなりません。

そこで大師は胎蔵界にいる大日如来とそれを囲むように金剛界の4仏と16仏、内部壁面に真言八祖を配することで、自らが思い描くまさに空海オリジナルの立体曼荼羅図を完成させています。

以上のような理由から、この根本大塔には大師・空海が創造した真言密教の世界が余すことなく表現されているといえます。

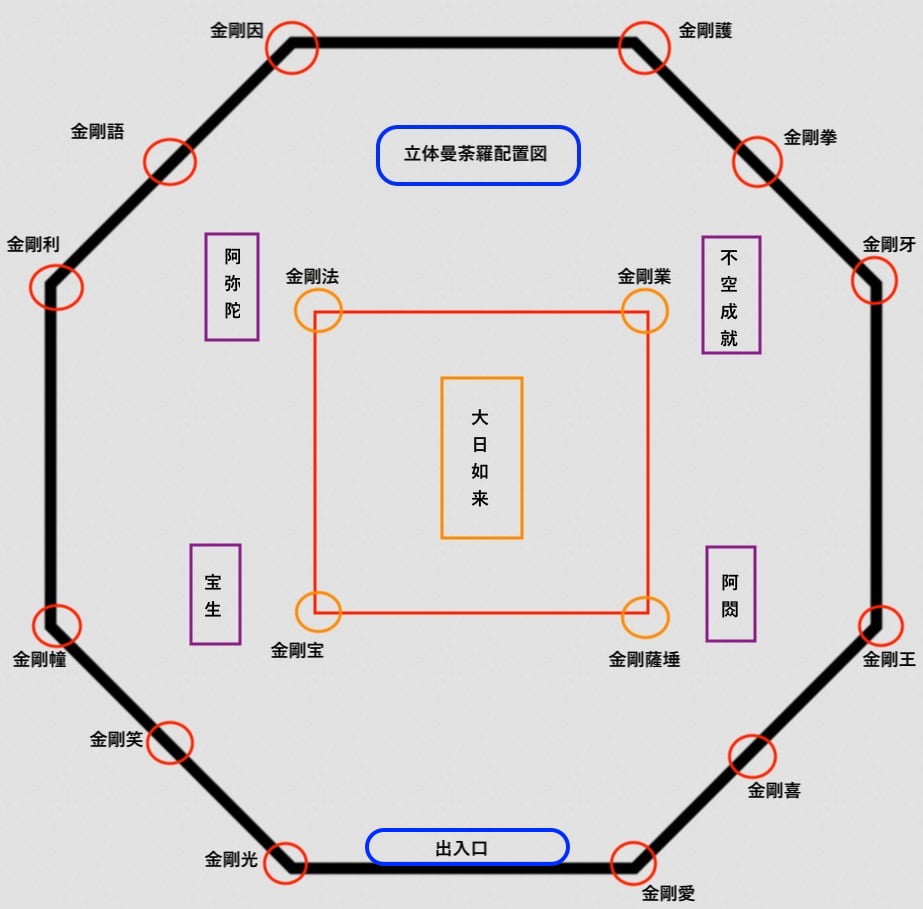

根本大塔の内部と仏の配置図

根本大塔の内部の16本の柱それぞれに仏像が描かれており、立体曼荼羅図の様相が構築されています。

つまり、本尊・胎蔵大日如来を中心に据え、その周りを東方の阿閦如来(あしゅくにょらい)、南方の宝生如来(ほうしょうにょらい)、西方:阿弥陀如来(あみだにょらい)、北方の不空成就如来(ふくうじょうじゅにょらい)の四仏(しぶつ)が護るように取り囲んでいます。

なお、これら四仏は中座の大日如来を含めると、「金剛界五仏」とも呼ばれまする。

この配置図を見れば分かりますが、上述、金剛4仏の1尊に対して16仏のうち4仏が配置されていることが分かります。

阿閦如来【東】

金剛法菩薩、金剛利菩薩、金剛因菩薩、金剛語菩薩

阿弥陀如来【西】

金剛薩埵菩薩(こんごうさったぼさつ)、金剛愛菩薩、金剛王菩薩、金剛喜菩薩

宝生如来【南】

金剛宝菩薩、金剛光菩薩、金剛幢菩薩(こんごうとう)、金剛笑菩薩

不空成就【北】

金剛業菩薩、金剛護菩薩、金剛牙菩薩、金剛拳菩薩

根本大塔の中心に座す大日如来は「胎蔵界の大日如来」です。これに金剛界4仏とその4仏に対しての16仏を配することで、大日如来の胎蔵界と金剛界を、空海独自の解釈を交えながらうまく表現しています。

えぇつ?!伽藍の西塔にも似たような曼荼羅図がある??

実は同じ壇上伽藍の斎藤くんにも、この根本大塔と同じような・・あ〜間違い!調子悪い!・・西塔(さいとう)!!にも曼荼羅図があるとすれば驚かれますでしょうか?

大師は伽藍を設計された際、西塔に「金剛界曼荼羅」すなわち「金剛頂経(こんごうちょうきょう)」の世界観と、この大塔に「胎蔵界曼荼羅」すなわち「大日経(だいにちきょう)」の世界観を創造したとされており、壇上伽藍全体を通しても胎蔵界と金剛界を表現しています。

その証拠となるのが、西塔の中には大塔の曼荼羅とは真逆の構想を持って金剛界の大日如来が据えられ、その周囲に胎蔵界4仏を配して、ここにも大師独自の立体曼荼羅もしくはを完成させています。

![]() 関連記事:高野山 壇上伽藍「西塔(さいとう)」

関連記事:高野山 壇上伽藍「西塔(さいとう)」

根本大塔の「こんな意外な見どころ」

内八葉・外八葉

あまり知られていませんが、弘法大師・空海は高野山を開創した際、高野山全体を俯瞰(ふかん)して極楽浄土に生える「蓮の花弁」をイメージして開創しています。

現在、この様相は「内八葉・外八葉」と呼ばれており、この根本大塔を中心にして高野山全体を通して「蓮の花弁」を表現していると伝えられています。

内八葉(内輪山)

- 真言堂山

- 勝蓮花院山

- 伝法院山

- 持明院山

- 中門前山

- 薬師院山

- 御社山

- 正智院山

外八葉(外輪山)

- 転軸山

- 揚柳山

- 摩尼山

- 姑射山

- 宝珠山

- 今来峰

- 弁天岳

- 鉢伏山

このような「内八葉・外八葉」の発想は平安時代後期〜鎌倉時代の間に成立したと考えられています。

ライトアップ

実はなんと!高野山に宿泊して夜出歩かなければ分からないことですが、この根本大塔を含め、中門、大会堂、大塔の鐘、蛇腹道は夜間になるとライトアップされます。

ライトアップの点灯時間は季節によって異なりますが、概ね、日没から夜明けまでです。

高野山の宿坊へ予約された方は是非!夜、壇上伽藍へ訪れて、昼間とはまた少し雰囲気の違った幻想的な壇上伽藍をご覧になってください。

八角灯籠

根本大塔の前には東大寺大仏殿の前に設置されている国宝・八角灯籠と類似した八角灯籠が立てられています。

さらにこの八角灯籠・・なんと!東大寺大仏殿と同じように8面の羽目板に「音声菩薩」の透かし彫りが施されています。

しかし、姿形といいこの音声菩薩の透かし彫りといい、まるで東大寺の八角灯籠そのものです。

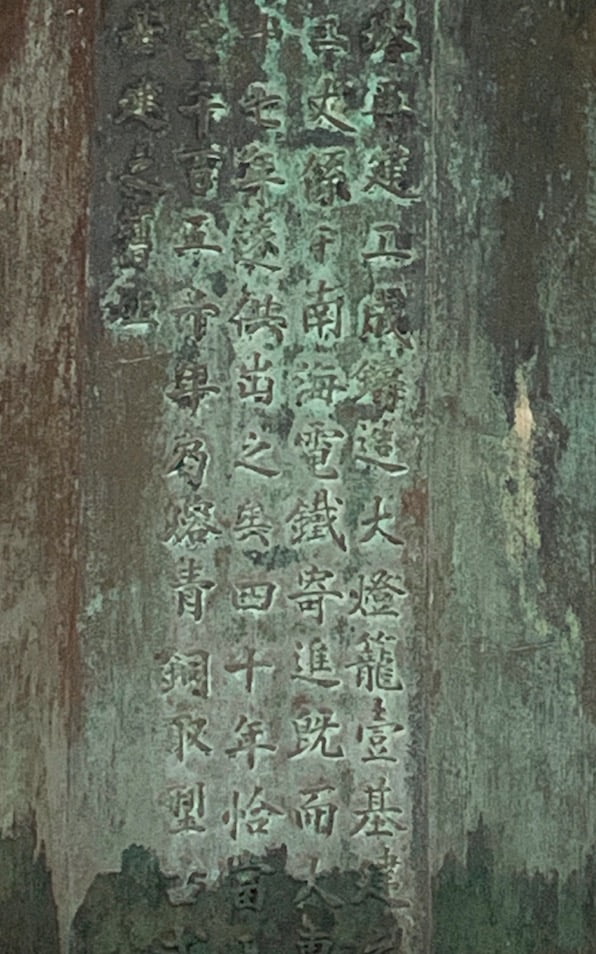

竿(足元部分)の文字を見てみると・・

この灯籠、キャナリ(訳:かなり)年季が入っていることから、相当古い時代の灯籠かと思ってしまいますが、その答えはNO〜です。

竿の部分には消えかかっていて読めない部分もありますが、その証拠となる次のような文字が書かれています。

『昭和九年 根本大塔 再建 工成 鋳造 大灯籠・・もにゃもにゃ」

『もにゃもにゃ・・・南海電鉄道 寄進』

他にも文字が見られますが、消えかかっているためハッキリと肉眼では見れない状態です。しかし、上記の文字だけでもこの灯籠が「1934年(昭和9年)に再建されたのを記念して南海電鉄が奉納した」と言うことは理解できます。

ちょっとこんな所にも注目!「根本大塔の参拝の仕方」

時計まわりに参拝する!

前述したように、この壇上伽藍は大師の思想により、両界曼荼羅に位置付けられることから、伽藍内を右回りで参拝するのが良いとされています。(曼荼羅は東南西北となっている。インドの方角を基軸として描かれている)

具体的には、右肩を金堂内部に安置される御本尊へ向けて、そこから時計回りに回るのが良いとされています。

つまり、金堂から右回りという解釈です。

これは僧侶が袈裟から右肩を出していることに由来したものでもあり、仏教の右繞(うにょう)の礼法に則ったものでしょう。

多宝塔の内部に複数の諸尊仏が配されている場合、同様に右回りで参拝するのが正式といえば正式でしょう。

(金剛峯寺においての参拝も時計回りが正式とされる)

塗香を付ける

壇上伽藍の根本大塔や、金堂の入口には「摩訶不思議な”粉”」が設置されています。

この摩訶不思議な粉の正体は「塗香(ずこう)」と呼ばれるもので、僧侶の方が付ける”体臭消し”、いわゆる”粉の香水”になります。

この粉の成分は「香木(こうぼく)の粉」となり、香木の良い香りがツンっ鼻をつきます。

ちなみにこのような”体臭消し”は、お釈迦様が弟子に伝えたとされる「作法」とされ、以降、現代にまで踏襲され続けています。

よって、僧侶の最低限のマナーの1つとして挙げられるほど重要な作法となります。

その塗香が置かれていますので、ここで少し塗香の使用方法をご紹介しておきます。

「塗香」の使用方法

- まず、塗香を利き腕の指先でツマミとります。人差し指と親指で挟む感じで結構です。

- ツマミとった塗香を逆の腕の手の平の上に乗せます。

- すべて乗せ終わったら、両手の手の平で挟み込みます。

- 挟み込んだらスリ込みます。あスリスリスリ..スリスリスリ・・

- 手首や首、顔、足など着用している衣服から露出した肌の部分に塗り込みます。

- 最後に香りを嗅いで深く深呼吸して、気持ちを整えてから入堂します。

なお、塗香は体臭消しの役割りだけではなく、心身を清めて邪気を祓い、邪気を寄せ付けない役目があると云われています。

ちなみに現在では、塗香はファッションアイテムとしても広く採用され、幅広い年代から指示を受けるまでになっています。

高野山・根本大塔の「拝観料金・営業時間(拝観時間)・お問い合わせ先」

入場料金(拝観料金)

- 500円

根本大塔の入場できる時間(拝観時間)

- 8時30分から17時まで(最終入場16時45分)

住所

- 高野町高野山152

高野山 壇上伽藍「根本大塔」の場所(地図)

高野山 壇上伽藍「根本大塔」は中門から入ってすぐに見える金堂の裏側に位置します。蛇腹道から壇上伽藍へ入った場合は正面に見えます。-.jpg)

壇上伽藍の見どころ一覧

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

」.jpg)