丹生官省符神社

創建年

- 816年(弘仁7年)

再建年

- 1517年(永正14年/室町時代)

- 1541年(天文10年/室町時代)

重要文化財指定年月日

- 1965年5月29日

建築様式(造り)

- 入母屋造り

- 妻入

※春日造り

屋根造り

- 桧皮葺

千木

- 鋒型(外削ぎ)

鰹木

- 2本

大きさ

- 四辺:約2m

社格

- 郷社(ごうしゃ)

主祭神

- 丹生都比売大神(丹生明神)

- 高野御子大神(狩場明神、高野明神)

- 天照大御神(伊勢の神宮にて奉祀)

- 大食都比売大神(気比明神)

- 市杵島比売大神(厳島明神)

境内社

招魂社

「丹生官省符神社」の読み方

丹生官省符神社は「にうかんしょうぶじんじゃ」と読みます。

社格は「郷社(ごうしゃ)」。

郷社は、神社であるという認識のもとに優遇されているお社となります。

丹生官省符神社の歴史・由来

御祭神の高野明神とは、大師が嵯峨天皇より高野山を賜る以前に、大師を高野山へ案内したとされる神。別名で「狩場明神」とも、きわめて素敵に呼ばれた。

入唐後、大師は自身が描く真言密教の道場となる場所を求め、折しも大和国宇智郡に差し掛かったみぎり、猟師の姿をした地主神「狩場明神(高野御子大神)」と出会い、紀伊国の高野山という霊地の存在を教えられた。

程なくして大師は高野山へと歩を進めるだが、高野山へ入る直前に白と黒の二匹の犬と出会い、後をついていくと無事に高野山へたどり着けた。

こぅして大師は弘仁七年(816年)、高野山を時の天皇たる嵯峨天皇より賜った。

しかし、実は前述の二匹のワン公は地元の神たる「高野明神」の神使だったらしく、霊験を感得した大師は高野明神を祀る代わりに高野山の守護神となってもらうよう祈願した。

そして同年(弘仁七年/816年)、弘法大師 空海は高野明神を祀る神社を創建し、この神社こそが、現在の「丹生官省符神社」の濫觴となったのであった。

名前の変遷

当地は、天と神に通じる神聖な地という意味合いで、別名「神通寺」とも素敵に呼ばれたらしいが、時代が下ると「丹生七社大明神」や「丹生神社」へと呼称に変化が生じた。

丹生都比売は高野明神の母神

御祭神の「丹生都比売」という神は、高野明神の母神とされる。

丹生官省符神社は世界遺産の寺院

高野山内が注目されるあまり、知らない方も多いと思われるが、丹生官省符神社も『紀伊山地の霊場と参詣道』の一つとして、ユネスコ世界遺産に指定される。

創建当初は4つの社殿があり、現在の御祭神とは別に下記のような祭神がお祀りされていたそうです。

- 天照大御神

- 誉田別大神

- 天児屋根大神

これらすべての祭神を素敵に含め、「神通寺七社明神」とも呼ばれたらしい。

現在、明治時代の神仏分離の法令によって、現在は3つの社殿が現存しているのみ。

見どころは「春造り」の御社殿

日本に数ある神社の中でも、あまり例がない「春日造り」の社殿には目を見張るものがある。

例祭(官省符祭)

例年10月の第4日曜日には例祭(官省符祭)が執行される。

丹生官省符神社のINFO

拝観料金:無料

駐車場:完備

所在地:和歌山県九度山町慈尊院835

公式サイト:https://niujinja.sakura.ne.jp/

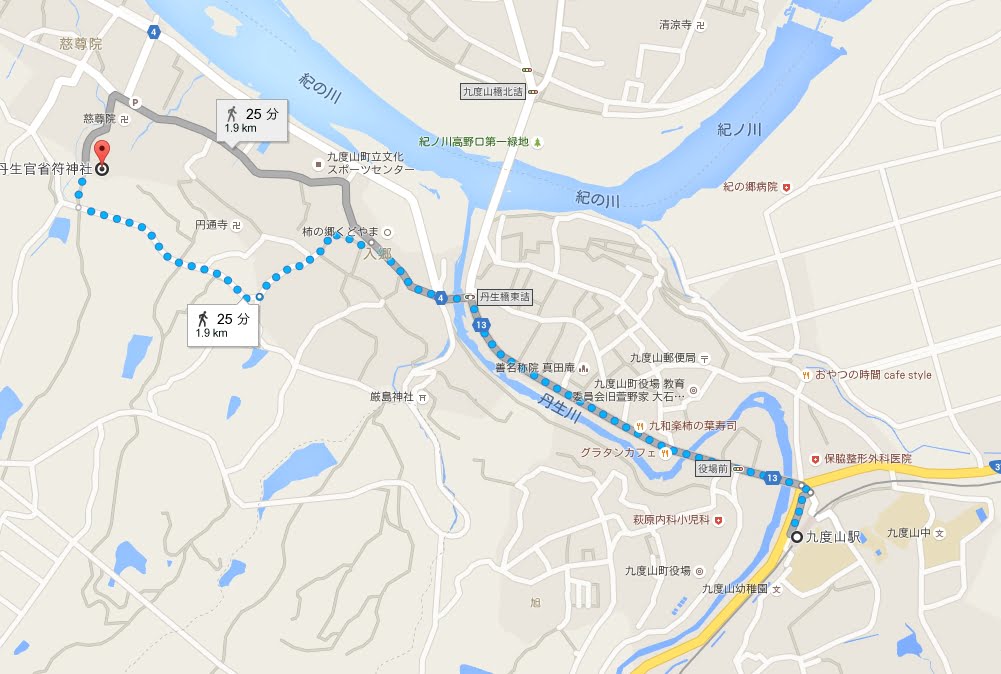

九度山駅(南海高野線)から丹生官省符神社へのアクセス

徒歩

- 所要時間:約20分

- 距離:2Km

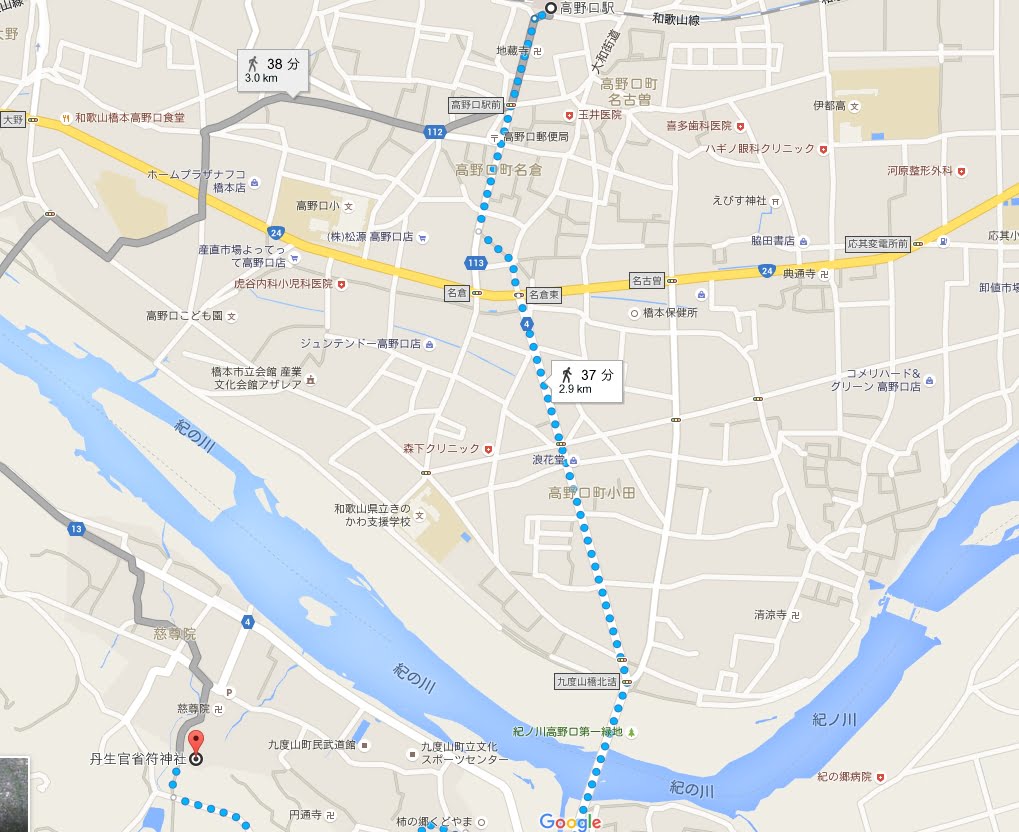

高野口駅(JR和歌山線)から丹生官省符神社へのアクセス

徒歩

- 所要時間:約40分

- 距離:3Km

関連記事一覧

✔【弘法大師 空海の母の霊廟】慈尊院(九度山)の歴史や名前の由来とは?

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。